量子化大气动力能源

量子化大气动力能源

量子化大气动力能源

气势跟水电一样,可以被装在容器里。

人往高处走 水往低处流

人受气命于天 卒与不卒同也

知行合一 心外无物

海阔凭鱼跃 天高任鸟飞

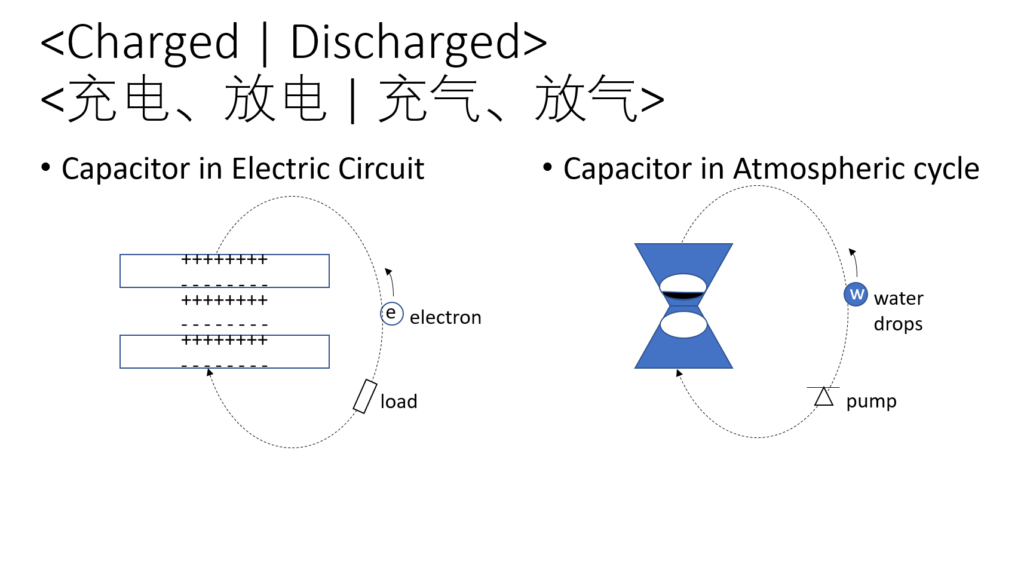

“对偶”的概念是中华传统文化中的宝贵财富,“对偶”也是量子理论中,向量矩阵时空计算所要求的最基本的思维方式。在对偶的语言中,狄拉克引入的一个简明的标点符号是:<动量| 位置 >

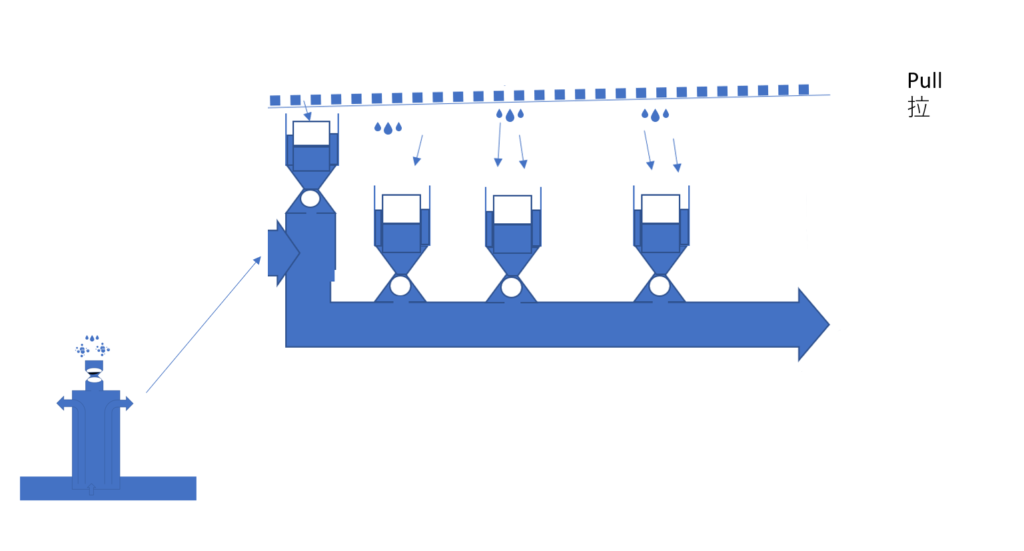

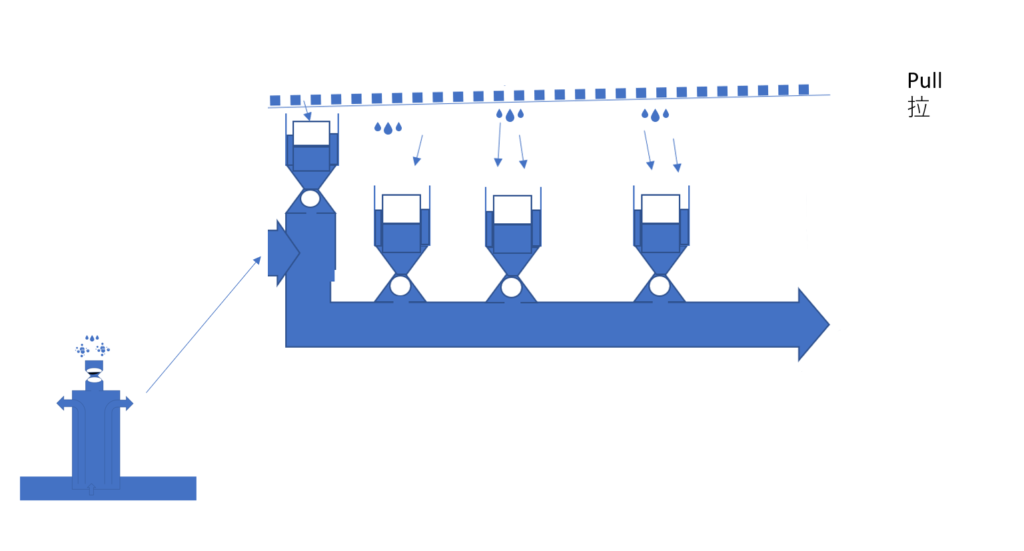

对偶体中的单体之间相生相克,对偶形成了生命,“生之本 本于阴阳”。在大自然的空气流动、风起云涌的过程中,虽然观察现象不太明显,但正是由于一些水分子的“飞流直下”导致了另一些水分子的“扶摇直上”。这个过程可以量子化地在寻常百姓家中随时、随地重演。

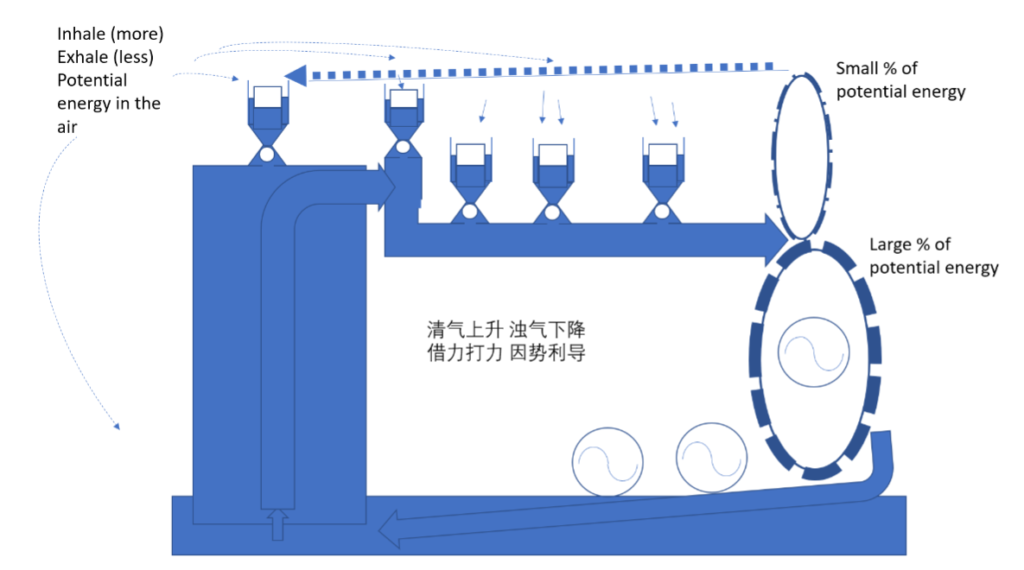

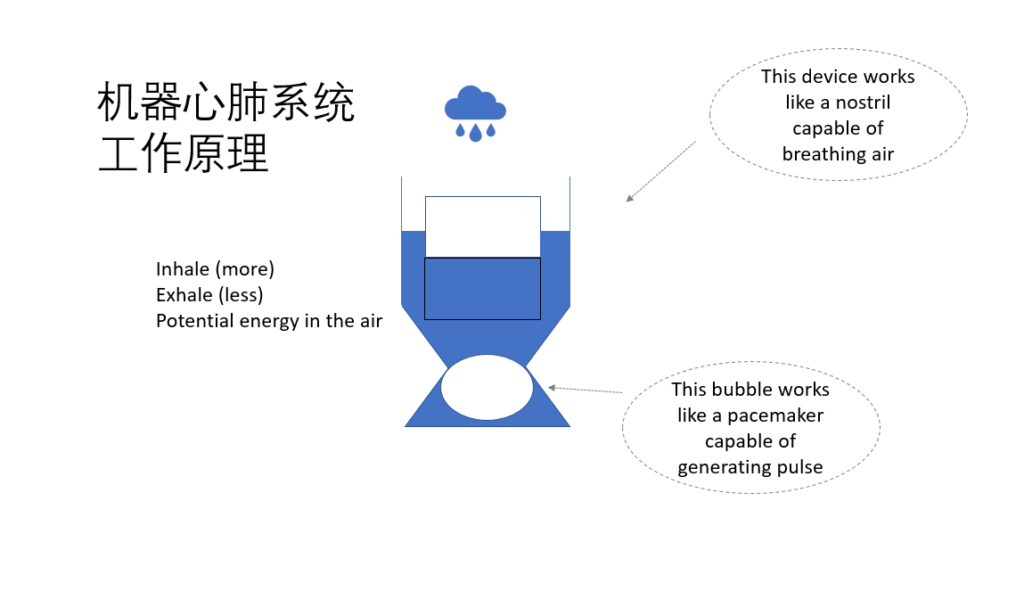

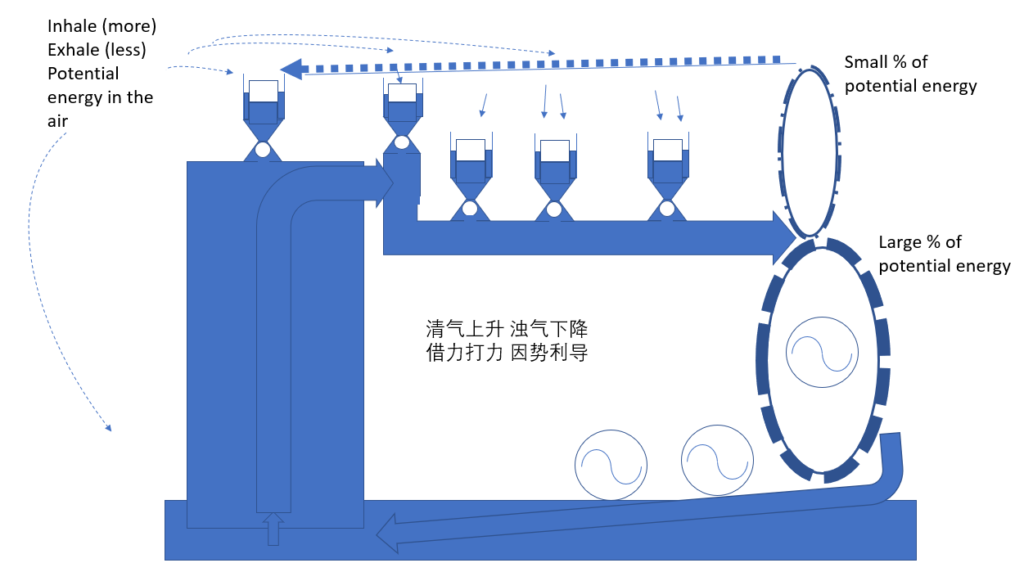

本课程所要宣讲的就是如何建造机器心肺系统,利用“清气上升 浊气下降”的自然趋势,“因势利导 借力打力”来完成“人往高处走 水往低处流”的链式反应的革命循环的过程。

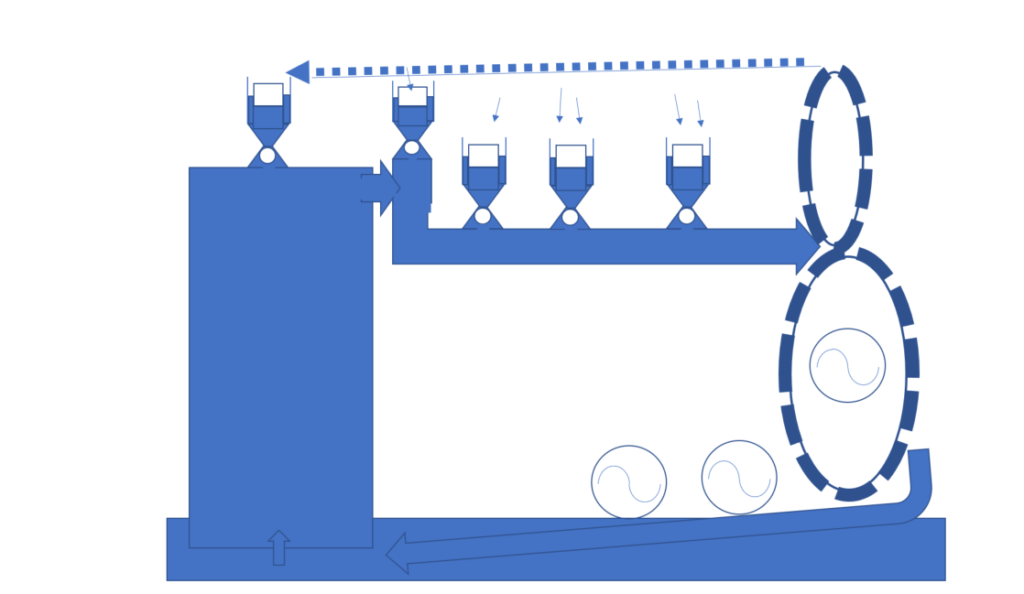

以上是一个原理图。实物可以适当调整以增加能量密度、功率和运转寿命。

整个系统需要三个重要部分来组成。

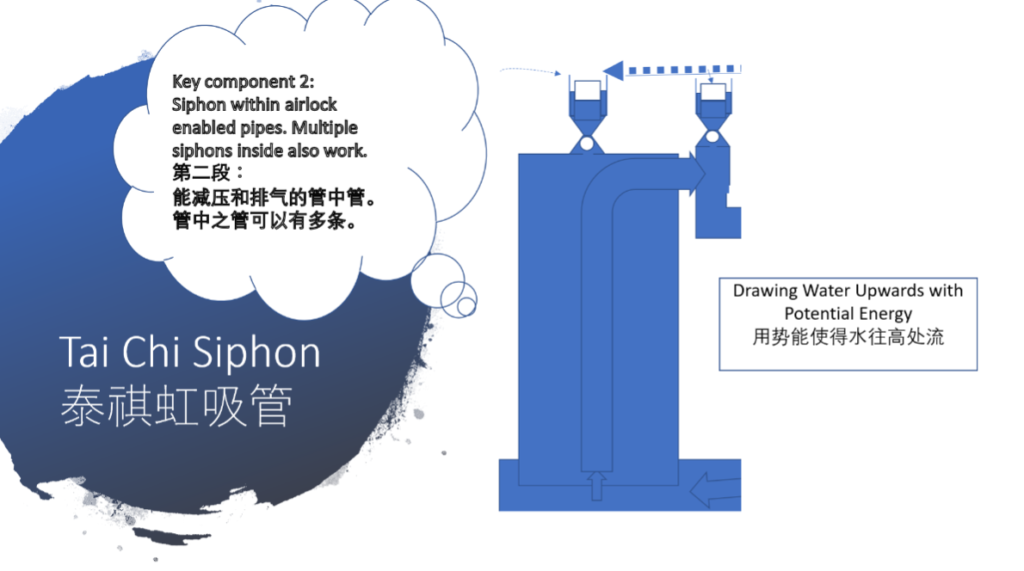

泰祺虹吸管,简称“管中管”,使大部分的水向上流动的同时,允许小部分的水向下渗入。向下渗入的水,与起搏器一同起到排气和减压的作用。“管中管”的大管中可以包含多个小管。

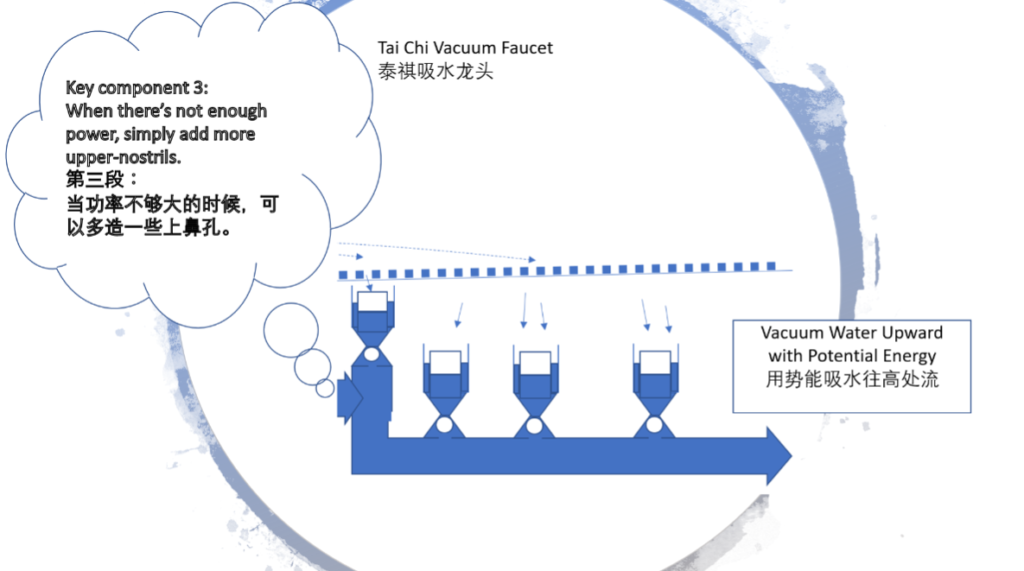

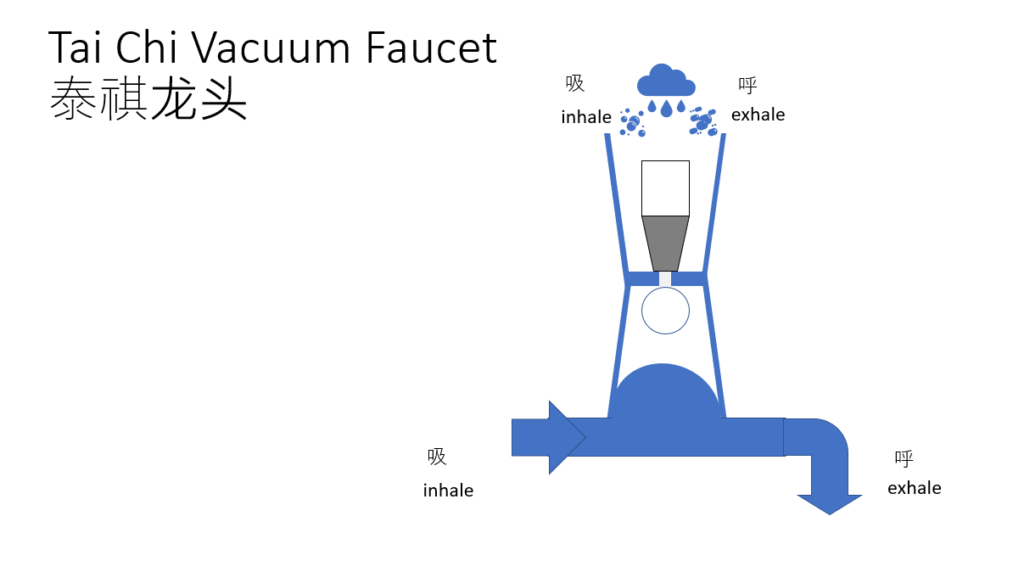

泰祺吸水龙头,简称“单向箫(或笛子)”上面可以酌量建造多个“上鼻孔”,以增加整个系统从上鼻孔中吸入空气的量,和从“下鼻孔”中吸水的速度。

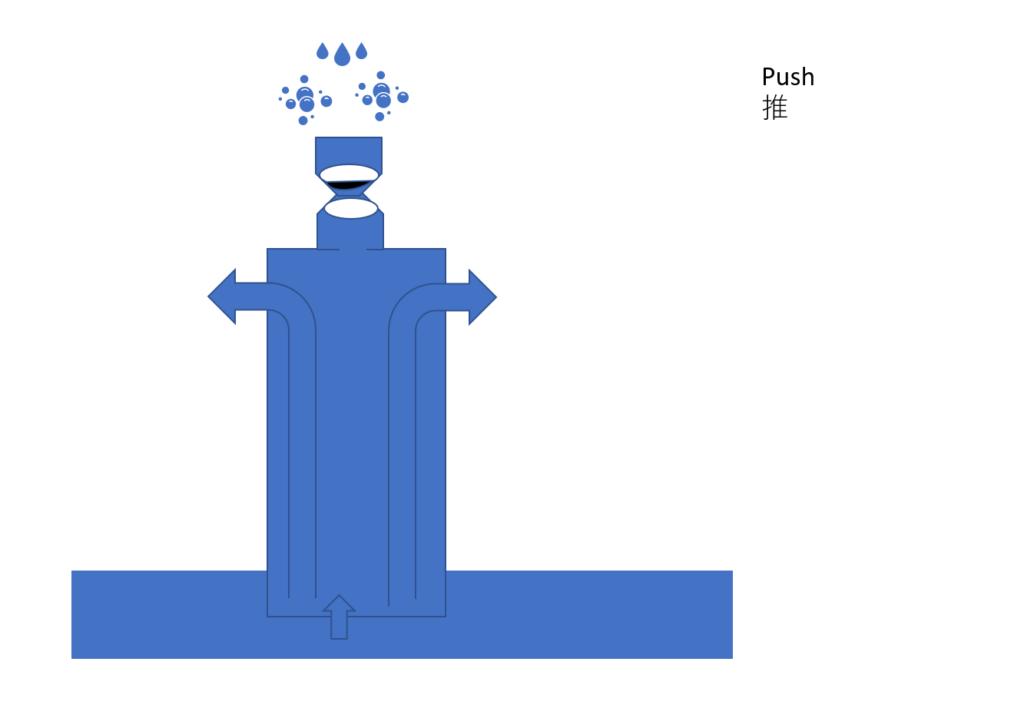

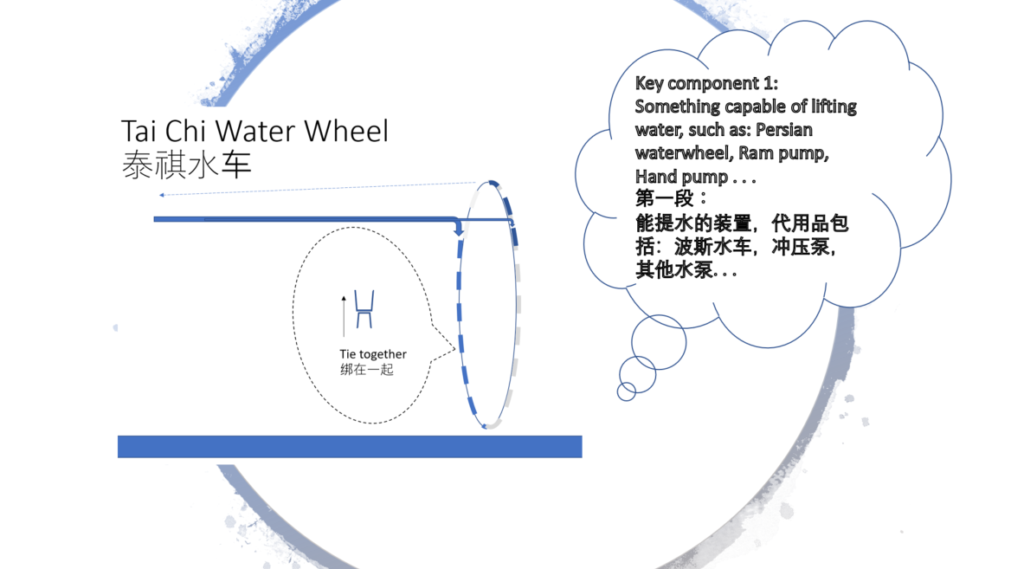

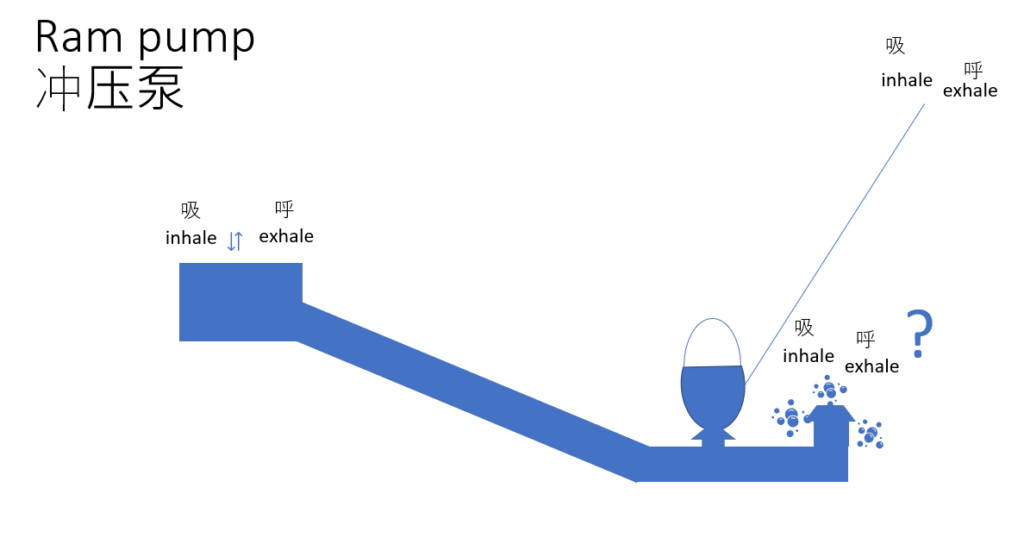

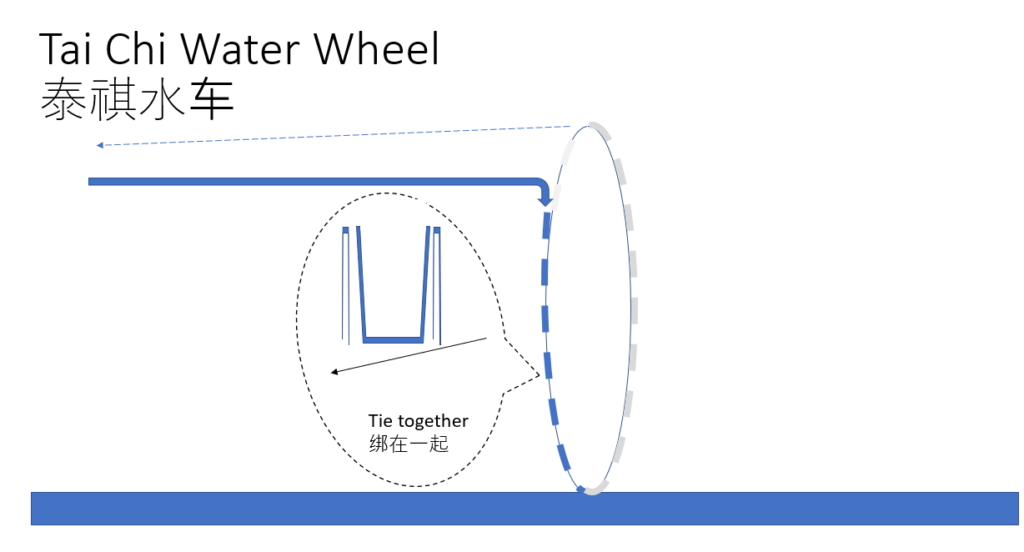

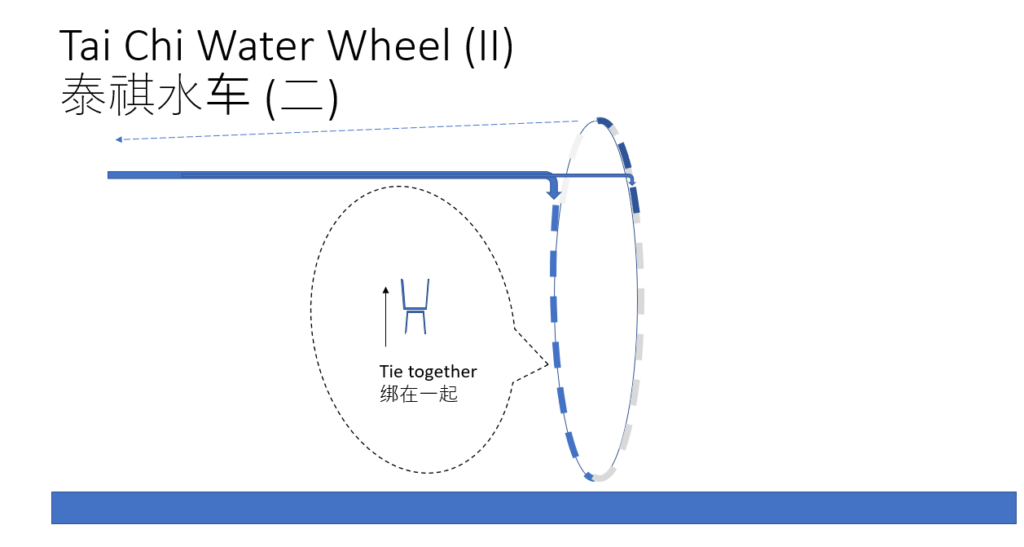

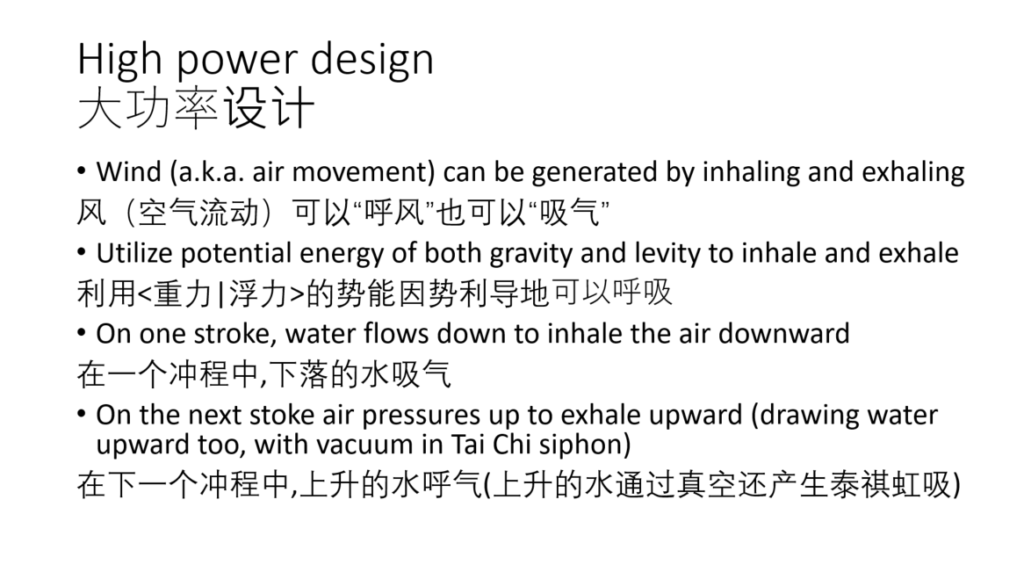

这一段装置可以用任何已经存在的传统的能把水从低处提上高处的方法和水泵来实现。泰祺水车只是推荐的效率较高的一种装置。冲压泵、脉冲泵、甚至阿基米德螺旋都可以实现这一过程。大量的水会在这一段向下流,其势能会把少量的水,撬上一个相当高的高处。

把三段管道和装置连接在一起,整个系统中的向上流动和向下流动的水量会达到平衡。但是考虑到水的密度是空气的密度的一千倍,整个系统中水流运转过程中,吸引进来的风-空气流动-其风能,长时间积累的能量却是很可观的。多个装置的机组叠加在一起,威力就更大。由此一个可以不断呼吸,持续多年的链式反应的人工心肺系统也就建成了。自然界中形成的“风口”“强风地带”可以被微观化、量子化飞入寻常百姓家之后,人类多年以来“呼风唤雨”的梦想也就可以实现了。

当飓风或台风吹过某地后,往往会有一两个人心中想:若是这等巨大能量级的风雨能被人类驾驭、加以利用,该有多好啊?

值得一提的是,世间有一个能量守恒定律。“驾驭”和“利用”也是需要能量的。若想要从“不可控”的自然灾害中摄取能量的话,往往结果是会损失很多的人类已经掌握的有组织、有序的能量于“控制”的过程中。

原子能所产生的能量,以无序的“热能”为主。现有的“可控”的原子能开发工艺-裂变-中产生的能量,就需要消耗许多外界的能源来加以控制和引导。因此如果有一天可控核聚变能更接近可用于民用的条件的话,可以想象消耗在“控制”过程中的能量会有所增加。

原子能用于民用新能源领域,最大的优势是“链式反应”的接近百分之百的转化效率。而量子能开发的能量转化也是通过链式反应的方式,转化效率也能接近百分之百。

所以在量子能开发技术出现、成熟、推广应用以后,可控核聚变工程研究的存在性就值得怀疑了。

冲压泵是一种传统形式的,可以把水从低处提向高处的装置。

泰祺龙头是一种通过少量的“水往低处流”,然后产生一种特殊的虹吸现象,从而达到“水往高处流”的会用“呼吸”产生动力的装置。

泰祺水车是一种利用大量的“势能”,将拥有少量“势能”的水,从低处“撬”上高处的一种变相的杠杆原理装置。

引用阿基米德的两句经典名言:

1)Eureka! Eureka! Eureka! (有了!有了!有了!用全局观点、一分为二地看,< 重力| 浮力> 两种量子状态是相辅相成、相克相生的。在水里,在大气圈中到处都弥漫着势能)

2)给我一个支点,我可以撬动地球 (把水从低处撬到高处更是小菜一碟了)

把以上的所有部件用管道连接起来,无论是原子能还是量子能的“势能”转换,就可以在一个链式反应中进行了。

20世纪前东方的文化中,对人生命的价值,是不太注重定量分析的。西方文化中虽然说“定量分析”,在许多领域内的发展领先了,但是提到“生命”,科学家们也都不去多研究、多分析和多思想了。因为觉得“生命”与无机世界是没有联系的。即使在有了进化论以后,有机世界中的低级“生命”与其它形式的高级“生命”间的联系被建立了起来。但有机世界中微生物、植物、动物的“生命”与人的生命的联系,还是被保守学者认为是科学研究的禁区,所以就更少听见有人谈到人的生命与无机世界中的生命(如原子寿命、半衰期)的联系了。

当然也不是说西方人,从来没有定量地分析过人的生命的价值。比如第一次世界大战结束以后,在签订凡尔赛和约的过程中,讨论到战争赔款,就有人提出过,发达国家的人的生命比落后国家的人的生命值钱的观点。那是理科知识功底不太深厚的学文科的经济学家、政治学家们提出来的理论,有一点定性分析,有一点定量分析。但是分析背后的理论,在全球化的今天看起来好像非常地过时了。

在同一时期的20世纪初,也就是近一百年以前,把埃尔伯特·艾因斯坦、马克思·普朗克的能量公式放在一起,人类就有了一个新的宇宙观:

mc2=E=hv

这以后,宇宙中就有了一个统一的非常有道理的标尺和工具,能够定量地分析从低等到高等的所有生命形式的,所有生命的价值。这个公平合理的测量、分析工具就是“能量”或“功用”(”energy” or “work”)。

这个能量公式有着对偶的两部分。

<原子能 | 量子能> 都是通过链式反应产生的。链式反应,与物理中的机械运动、热运动,以及化学反应那些能量转化形式比起来,是最完全的一种能量转换反应形式。从有到无,从有质量转化到真空;或者从有波动转化到真空…

将一个体重为75公斤(kg) 的人,所具有的质量带入“原子能”的计算公式,经过瞬间的、孤注一掷的、爆炸性的链式反应,所能够产生的静态能量的上限就是:

E= 75 kg * 300000 *1000 m/s * 300000 *1000 m/s

这么多“焦耳”(国际标准能量单位)的能量,可以很容易地被换算成“千瓦时”,也就是多少“度”家用电的单位。于是我们可以轻易地算出来一个平常体重的成年人的价值,用现时当地电费做为标准换算的话,大约是0.2到0.4百万个百万美元之间吧。“百万”了两次,不是笔误。数量级那么大的时候,计算多精确也不用太斤斤计较了,测不准原理嘛!原来世上无论何处,即使是最不起眼的乞丐的生命,其表面价值也有这么高。这可真是:“我王老五从来没见过这么多钱啊!!??”

再仔细端详一下这个公式,

mc2=E=hv

有着非常对偶的一些成份。对偶性(duality),波粒二象性,是质能公式和量子能公式给我们大家带来的另一个重要概念。最初的量子物理学理论似乎使人们觉得只有“光”具有波粒二象性。但是到了21世纪,正像“日心说”提出来以后,人类就再难回到“地心说”一样,当有人提出宇宙中所有的物质都有着“二象性”“对偶性”以后,人们越观察越觉得是那样。可不是嘛,中国人提“生之本,本于阴阳”已经数不清多少年了。从中医的角度说,一切生命都起源于二象性(duality), 而不是singularity。

生命也有着“波粒二象性”。当用相对论的坐标系把生命看着是“粒”“物质”的时候,我们就可以用原子能、质能公式来估算一个人的生命的价值。这是一定量物质的静态能量,用质量乘以光速的平方。

但是绝大多数人的生命不是在怒发冲冠,火冒三丈,“风潇潇、易水寒”,“壮士一怒,伏尸二人,天下缟素”的瞬间的、暴怒的、烈火式的链式反应中反应完全的。

多数人的生命在反应完全的时候,是以一种“动态能量”的交换、新成代谢的形式进行和完成的。人的呼吸,是生命与外界环境的绵延不段的量子能交换的实现过程。这一论点,只要在人的头上套一个不大的塑料袋就可以证实了。

在呼吸的过程中,人体是一种特殊的气动装置、压缩空气能源。其能量密度,以及后续相关的能量储存,卡路里、ATP、肌酸、核糖核酸…运动、饮水、觅食、保暖、繁衍生息都是靠多吸入、少呼出空气,来启动和维持的。这一论点,只要在人的头上套一个不大的塑料袋就可以证实了。另外观察一下肺的形状和结构,也可以得到更多的论据来支持空气动力学研究的这一论点。

几千年来,人类在与古埃及人失去联系以后,一直感到奇怪“金字塔是怎么建造起来的呢?”。在漫长的岁月后,在臆想过“神”和“外星人”的帮助之后,直到20世纪有人提出走“之字型”。于是人类恍然大悟,啊!“能量守恒”“省力不省功”,其实金字塔看着越宏大,建起来越省力。当然“功”“能量消耗”是省不了的。运用相同的思维,在不能省“功”和“能”的情况下,“功率”可以省下来。在“时间”这个时空矩阵的第4维中的积分,可以拖拖踏踏地拉得很长。

生命的链式反应在以量子能的形式反应完全的时候,比起以原子能的形式达到“反应完全”的程度,也是一个“省力不省功”的过程。“化作红泥碾作尘”“鞠躬尽瘁 死而后已”的一辈子的一口气、一口气的“呼吸”加“心跳”的链式反应,所产生的动态能量积分在一起,其能量总和,因而换算出来的生命价值,是可以大于原子能爆发时产生的静态能量的。

但有时一个人的动态的量子能的辛辛苦苦的积累,所能换算成的生命价值,也有可能反而会小于静态释放出来的原子能。对于这种活了一辈子,反而使生命价值“亏本”的现象,东方文化中的定性分析,是极为发达和领先的。太史公说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,所用之趋异也”。

这里提到的“所用之趋”,便是西方近代物理中定量分析时所说的“力”“场”一类的“矢量”(又名:“向量”)。中国古文中的“用”,比如“天地变化之为用”,“反者道之动 弱者道之用”,都是在描述这种宇宙间布满的“数字+方向”的矢量/向量 – 也包括“势”,“场”,“加速度”…如何从“静止”“自己是自己”的惯性力的坐标系、参照系中脱颖而出地新生和转变所产生的趋势能量。这些“新生和转变”可以产生能量 – 模量、标量。21世纪科学上的大统一理论越来越清晰地显示出,所有的力,最终都是某种形式的惯性力;所有的能,最终都来源于某种形式的势能。

人在一生当中“对酒当歌 人生几何 譬如朝露 去日苦多”,辛辛苦苦地量子地呼吸所维持的新成代谢的机制,与外界交换的能量有可能会成为“有用功”。但选择不慎、运气不佳的话,也有可能会成为“无用功”。效果要看“所用之趋”势的所指方向不同。与历史的车轮滚滚的大趋势所前进的方向一致的量子能量的交换,便可以增加一个人生命的价值,反之则减。

用史蒂文·霍金的话说:历史、时间的箭头,热力学第二定律熵(希腊语原意:变、易之中)增加的箭头总是指向同一个方向。这个方向就是指向“将来”。方向指向“将来”、“未来”的人生,便是有希望实现“重于泰山的”的“不赔本”的价值的人生。

无论学文、学武,研究“知识”还是研究“行动”(相对于今天的文科、理科):卫青、霍去病、李靖、岳飞…知己知彼,要知道的是未来。孔孟、老庄治国、养生也是为了酝酿、保护一个美好的将来。

适者生存,不适者淘汰,想要在将来生存,就得适应将来。想要适应将来,就需要了解、知道将来,这样才能便于-适应。即使测不准也要测量、推理,猜不准也要猜。道理够简单的了:<看得见路,才能走好路|知道将来,才能适应将来>。

千里奔袭或庙算致学,动于九天之上或藏于九地之下,接近原子能的链式反应成份多一些,还是接近量子能的反应形式多一些,观察在那些生命价值被抬高了的人们的一生中,“波”和“粒”两种能量转换方式往往都需要用上。原子能,“粒”的能量释放形式短时间内,空间的几个比较直观的“维”的坐标系中振憾影响大,传播遥远;量子能“波”的能量释放却可以在时间、思想、心中这些意识形态的“维”中,传得很久远。

当人们在20世纪初把质能公式和光电效应公式写在一起得出:宇宙中一切存在体,都有波粒二象性,那样的结论以后,许多人只敢在小范围内嘀咕。如同小众化的“日心说”取代大众化的“地心说”花了几百年一样,要使全世界相信我们观察到的所有事物都是对偶的<波|粒>,宇宙是<相对的|量子的>,也将是一个漫长而曲折的过程。但是,在科学高度发展的今天,估计不会再用几百年了吧。转眼一百年已经过去了,可能量子的宇宙观明天就该到了吧!嗨,测不准,概率,看缘分吧!

波长 = 普朗克常数 / (质量 * 光速 )

这个公式实际上是前面提到的那个希腊、拉丁文字写成的公式的改写。质量积累越大,变化波长越小的实验现象,表达了东方文化中定性分析的一些成语:

个体(粒):静者趋静 动者趋动

集体(波):穷则思变 富则思安

静静地想一想,力学、热力学;个体、集体;家庭、社会…无机到有机的世界和宇宙中,其“第一定律”和“第二定律”是不是都在说着同样的道理?

21世纪的今天,世上的许多地方都已经有人手一个手机的条件了。所以在今天提到量子理论和相对论一起的大统一理论时,所描述的我们周围宇宙中的所有微观和宏观世界里,观察到的实验现象都更容易被证实,被理解。人类可能不会再像一百年、以致几十年以前那样地对大统一理论将信将疑了。当一个手机用户与在地球上另一端的另一手机用户通话时,无论谈多久,也不会观察到有任何的一“粒”电子,从一个手机窜到另一个手机上去的。可是,能够明显观察到的是:“波”却是时时刻刻地在两个遥远的时空之间的手机中往来跳动不停的。

从另一个观点看,两个手机上都有着电池,而且没电了还通不了话,这说明两个电话中都有着实实在在的属于“粒”的状态的电子,在运动着的。21世纪以前量子理论的先驱者们就开始认为宇宙是不连续的、同时又在视觉效果上是连续的。提出这样的理论的哥本哈根学派的学者们,一直让许多别的学者们感到他们提出的实验观察现象有悖常理。“宇宙时空是不连续的”,“世事无常,万事皆空”这些说法,甚至受到相对论的最重要导师,和量子力学的最重要导师之一的艾因斯坦,艾教授的坚决反对,弄得大多数别的寒门学子们也不敢支持量子理论了。21世纪以后,随着手机市场的不断扩大,估计接受宇宙是不连续的量子理论的人,会像接受地球不是宇宙的中心的人一样,越来越多了。

宇宙中空间是不连续的,时间也是不连续的。“时”和“空”之中都充满了空洞。做为“粒”的物质,在某个时空中,反应完全了,生命的价值,也就是那么多原子能的值了。但是做为“波”的精神、势、场、方向、向量……却是能够穿越不连续的时空,在质量为“0”的量子的矩阵、行列式空间里,继续传播的。定性地说:相对的“真空”“零点”“起点”可以从一个社会传到另一个社会。“L’homme est né libre, et partout il est dans les fer” (译:人生本自由,苦海却无边)这样的矩阵时空,与每一个新生婴儿身边能观察到的实验数据都是非常吻合的。定量地计算:根据傅立叶变换,傅里叶分析:波的叠加可以产生许多不连续的,形式多样的波型,如锯齿波、方波、脉冲波。 这些波都是可以传过不连续的时空的。那种重于泰山的生命,在轰轰烈烈地“这腔热血只要卖与识货的”“杀他个地暗天昏”“甘洒热血写春秋”的爆炸之后,还能在遥远的时空,引起一阵一阵的波动、和共振。而这些传播久远的波动和共振,又能够激荡起另一个时空中,身边的“粒”继续在宇宙中进行能量的交换,积累生命的价值。这种量子能交换的生命的积累,是可以对时间积分的。

“亮躬耕陇亩,好为梁父吟,每自比于管仲、乐毅”。春秋的古圣先贤,其生命在三国魏晋时期仍在汹涌地荡漾。 诸葛亮的生命价值的兑现过程,能在同一时空中引起同代人“知音”的共振、共鸣。让博陵崔州平、颍川徐元值“谓为信然”。并且由于他做为君子中,既动手(躬耕),又动口(吟诵)的模范典型,使得“好好先生”司马徽预测他将比起一般的读书人(善于动口不动手的)来说,生命的价值会高出许多:“儒生俗士岂识时务?识时务者,在乎俊杰”。诸葛亮的肉体离开三国人物生活的矩阵向量时空以后不久,交战国的史官(陈寿是魏晋一系的政府官员)拿出孔明先生对未来的计算结果来验算,仍然觉得他当年在草庐中的一个下午,对未来的几十年的预测、计算结果竟然是准确的:“诚若是,则霸业可成汉室可兴矣”。然而在矩阵向量时空中,能沿着时间这一维传播的“波”是遵循量子理论中的“测不准原理”的。“诚若是…”的波形图在许多方方面面,也就是许多“维”之中,加上别的“波形图”的叠加、共振、干扰,如:刘关张,赵马黄;曹操、孙权、司马懿…有时还有阿斗,都各有自己的波形和传播轨迹。最后过了几百年,“霸业可成 汉室可兴”的波形图中也就如同不规则的锯齿波、方波、脉冲波比起规则的正弦波、余弦波一般,不连续、面目全非、满目疮痍了。但是测不准原理并不妨碍诸葛武侯的生命的能量荡起的“波”在几百年后的时空中,牵动着遥远而久远的“粒”的身心的震荡。交战国的后代(传说杜甫是魏晋名帅杜预之后)想一想,在测不准原理控制着的矩阵向量时空中,能够对未来的预测达到极高的概率,已经是很了不起的高人、神圣了,于是写下了“出师未捷身先死 常使英雄泪满襟”的感慨。

往事越千年,21世纪的今天,天下新时代的儒生俗士,自比于诸葛亮的“事后诸葛亮”们,时不时地会对历史上多维的时空中,一个个测不准的时空晶格评头论足。他们中也有少部分人会对将来的时空晶格中测不准的未来发表预测,这些预测的尝试似乎正是“躬耕垄亩”“连弩法”“木牛流马”“淡泊明志 宁静致远”,从另一个时空传来的波动。遥远和久远的时空晶格中的“粒”和“人”,有着聚散离合,已经“分久必合 合久必分”地以接近原子能形式差不多完全地反应掉了。但某一些“波”和“人生”还在以量子能的形式,正在完全反应的新的准备、筹划和进行过程中。

像原子能一般以“粒”的形式释放的测得准的,在一个时空晶格中静态的能量,可以算出一个简单的精确的生命价值。而以生生不息的,一时一刻,一起一伏呼吸交换的,“波”的形式传播的多维的矩阵中的动态的量子能,却是测不准的 – 可重于泰山或轻于鸿毛。测不准,但是,更应该说“所以”,才会有变化多样,才会有那悟空七十二变,“拔根毫毛吹出猴万个”的可能性和概率,鼓动千军万马去实现“燕雀安知鸿鹄之志”的革命和希望。

“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽蛇虫”,开始了一次次战天斗地的革命。有巢氏(Hestia), 燧人氏(Prometheus), 鲧禹治水(Noah’s Ark),汤武革命(Revolution of heavenly spheres), 这一系列的革命,本质都是在介绍一种新的解放生产力的能量交换的新方式。革命运动的格式是在不断变化的,工业革命、能源革命、信息革命。“今欲以先王之政 治当世之民”者,皆守株待兔、Don Quijote之类也。在全球化的今天,随着对原子能,量子能,链式反应的能量交换方式的更多研究和了解,将会使更多的地球公民认识到:大家都是娘生父母养的,为什么某些为富不仁、残害无辜、知恩不报、借钱不还的衣冠禽兽的生命却会比新时代的辛勤劳动、顺应历史的人民标价更高?新的生产力必然带来新的生产关系,社会就会因此进步了。

在兴建量子能反应堆的过程中,吸水龙头是最关键的一个部件。但是这个部件目前还没有达到在任何一个五金商店都能买到地那么常见。你可能得费九牛二虎之力,先找到联系我们的信息。在跟我们联系上以后,才能买到成批定制的部件。

如果你嫌麻烦,不想买。那么有一个办法就是用3D打印机,自己印一个。再不可以到商店里买一些PVC管的部件,按照下面的图纸自己组装一个。关键是要可以从低处往高处吸水,这样的龙头就可用了。